その1 はこちら

目的

その1 で作った LED モジュールは縦ジェノサイド 1 発でジェノサイドされてしまいました.輝度は十分なのですが耐久性に大きな問題があったため,反省点が 3 つ挙げられました.

- 基板と電池ボックスのより強固な固定

- 配線の耐衝撃性の強化

- 電池の脱落防止

今回はこれらの対策を盛り込んだ新しいモジュールを作ります.

材料

用意した材料は以下の通り.ほとんどを秋葉原で働く友人に買ってきてもらいました.

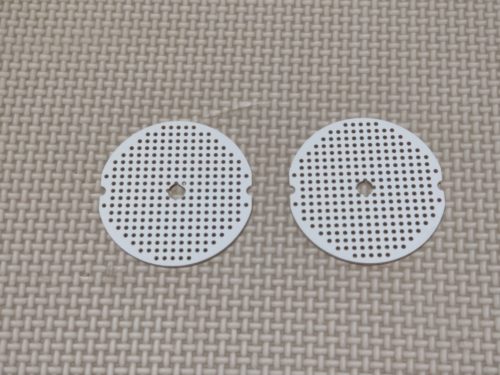

- 両面TH丸型ユニバーサル基板 50.8mm

- 単5サイズ形アルカリ電池 12V ゴールデンパワー製 A23 (5個入)

- 電池ボックス 単5×1本 ピン

- 基板用スライドスイッチ SS-12D00-G5

- アイライン用側面発光テープLED1m

- 結束バンド (2 mm 幅)

基本的な方針は前回と同じで,テープ LED と A23G でビカビカ光らせるというものです.前回の反省点のうち基板と電池ボックスの固定については,基板をより大きいものにし,電池ボックスをはんだ付けすることで対応します.基板が大きくなるとテープ LED と基板の端との距離が縮まり,基板内に配線ができるようになります.そこで,リード線による空中配線からすずメッキ線による配線に変更して耐衝撃性を強化します.電池の脱落防止対策として,結束バンドで電池ボックス,基板,電池をまるごと留めてしまおうと思います.

モジュールの製作

前回同様,丸型ユニバーサル基板の中央にドリルドライバを使って 5 mm の穴を開けました.

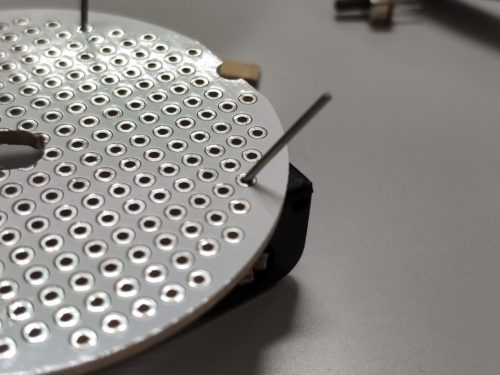

電池ボックスはラグ端子のものからピンのものへ変えたのでスルーホールに挿してはんだ付けしました.

基板にスライドスイッチをはんだ付けし,配線をしました.テープ LED の本数は,前回十分に明るかったことと電池持ち,メンテナンス性を考えて各 3 本ずつに減らしました.テープ LED はランドが剥がれてしまうと修復が大変なので,明るさが十分ならテープ LED 自体を減らしてしまおうという算段です.

回路は次の通りです.赤線が VCC ,青線が GND です.前回は VCC が空中配線でしたが,今回は全て基板内に収めることができました.

この段階で光るようにはなりましたがまだ終わりではありません.結束バンドを通す穴を開けます.ドリルドライバで電池ボックスの上から基板ごと 3 mm の穴を開けました.電池を入れ,先程の穴を通して電池,電池ボックス,基板を包むように結束バンドで留めたら完成です.

取り付け

作成したモジュールを TZ に取り付けます.前回同様,軸にモジュールを差し込んでナットで締めていきます.ですが,今回は絶縁と軽量化のためにメタルワッシャーを外して,代わりに前回作った基板を入れます.前回の基板はワッシャー化のためにスイッチ等を外しておきました.

ディアボロに使わなかった部分のテープ LED を使ってスティックも光るようにしました.テープ LED を 30 cm 分貼り付け,持ち手側の先端に電池とスイッチを無理やり付けました.モーメントを全く考慮しなかったためこちらは非常に不評でした.

実践

実際に光らせて回してもらった画像が次になります.前回よりも明るさは落ちていますが夜間なら十分にインパクトのある明るさです.縦ディアのジェノサイド等での見栄えを期待してスティックも光るようにしましたが,画像の通り水平のスティックリリースの技での見栄えも良くなりました.

実際に縦ディアをやっている動画です.クリアカップの TZ でもカップ全体が光って見えることがわかります.

今回作成した LED モジュールは,練習から本番の間にテープ LED の端子が外れてしまうことはありましたが,それ以外で前回見られたような耐久性に関する問題はありませんでした.電池ボックス,電池,配線,いずれも大きな補修をすることなく本番を終えることができました.

重量の測定

作成する LED モジュールの要求に片側の重量 23 g 以下というものがありました.作ったモジュールが一体何グラムなのか量っていきます.なお,今回のモジュールはメタルワッシャーを外してから装着するため,モジュールありのときの測定ではメタルワッシャーを外しています.

まず,通常の TZ の重量です.

252 g でした.

続いて,LED モジュールを付けたときの TZ の重量です.

300 g でした.

したがって LED モジュール片側の重量は

より,24 g であることがわかりました.

結果

前回と今回のディアボロ向け LED モジュールの作成で要求される条件は次の 3 つでした.

- 軽量 (片側 23 g 以下)

- 高輝度

- カップ全体を光らせること

この内,重量については,片側 24 g と,目標達成には至りませんでした.明るさについては,薄暗い環境なら十分にインパクトのある明るさでしたので達成として良いかと思います.明るさに関する評価は完全に主観に基づいているので,今後は既存の LED モジュールとの比較画像等を用意したいと思います.カップ全体を光らせることについては,カップの母線に沿ってテープ LED を貼り付ける手法によって達成されました.

したがって,要求とその評価のまとめは次のようになります.

| 要求 | 評価 |

|---|---|

| 軽量 (片側 23 g 以下) | 未達成 (片側 24 g) |

| 高輝度 | 達成 |

| カップ全体を光らせること | 達成 |

ここから,次への課題は軽量化であると言えます.

今回のモジュールで最も多くの重量を占めているのが電池です.使用した電池である A23G の重さは 1 本につき 8.0 g なので片側のモジュールに 16.0 g のウェイトが載っていることになります.作成した LED モジュールでは重量が偏らないように,A23G をそれぞれ 2 本ずつ載せていますが,この電池は 1 本で 12V の電圧をかけられるのでテープ LED を光らせるには 1 本で十分です.したがって,軽量化の手法として A23G 1本でもいいような重量バランスになる配置にするという方法が挙げられます.

電池の配置を変える以外のアプローチとしては,リチウムポリマー電池のようなエネルギー密度が高く,出力も大きい電池を用いる方法があります.このような電池を用いれば必要な電力を確保しつつ A23G よりも軽量化できます.さらに,A23G ではテープ LED の定格電力に対して電流不足の状態でしたが,高出力の電池にすることで供給電力を定格電力近くまで引き上げられ,より LED を明るく光らせられることも期待できます.ただし,リチウムポリマー電池は衝撃や折り曲げに弱いため,筐体を作る等,専用の防護策が必要です.

基板にも改善できる点があります.今回はユニバーサル基板にパーツを載せてすずメッキ線で配線しました.これを,プリント基板で実装することですずメッキ線の重量を削減することができます.また,衝撃によってすずメッキ線がはんだごと外れることもなくなるので,衝撃による接触不良への耐性を持たせられることも期待できます.

相方曰く,「やはりLEDが搭載されるとディアボロカップの落下速度が上がったり、ジェノコンダの切り返しの時に必要な力がより必要になった」「スティックはLEDが搭載されたとしても重くなって回転スピードが上がったからなのか完全な暗闇だと目で追いにくかった──まぁ技量にもよるんだろうけどね。」とのことでした.やはり,軽量化は重要事項のようです.

ステージ本番を乗り切れたので,ひとまず今回で縦ディア用 LED 発光モジュールの作成は終了とします.次,また新しいディアボロ向け LED モジュールを作る際には以上の改良点を反映させていきたいと思います.

最後に相方より,「ピカピカしてるから練習してる時も楽しかったね!」と.光る道具,やっぱり楽しいんですよ!

コメント